https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-nouvelles-routes-de-la-soie-et-le-Grand-Moyen-Orient-enjeux-et-objectifs.html

LES « NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE » ET LE (GRAND)

MOYEN-ORIENT : ENJEUX ET OBJECTIFS

ARTICLE PUBLIÉ LE 13/11/2018

ARTICLE PUBLIÉ LE 13/11/2018

Par Christian Vicenty

Christian Vicenty est

chargé de mission Chine, Russie, Ukraine, Nouvelles Routes économiques de la

Soie à la Mission stratégique et études économiques de la Direction générale

des Entreprises (D.G.E.) / Ministère de l’Economie et des Finances.

Il a auparavant bénéficié d’expatriations à vocation professionnelle (diplomatique) en ex-URSS (1985-1988), en Corée du Sud (1988-1990), au Kazakhstan (1994-1998), en Arabie Saoudite (1998-2000), plus divers séjours ou missions de plus courte durée en Turquie, au Japon, en Asie centrale, en Europe de l’Est et du Nord …

Il a auparavant bénéficié d’expatriations à vocation professionnelle (diplomatique) en ex-URSS (1985-1988), en Corée du Sud (1988-1990), au Kazakhstan (1994-1998), en Arabie Saoudite (1998-2000), plus divers séjours ou missions de plus courte durée en Turquie, au Japon, en Asie centrale, en Europe de l’Est et du Nord …

Le présent article reprend le périmètre

d’activité des Clés du Moyen-Orient (1) qui correspond au

moins au Croissant fertile (Iran, Israël, Palestine, Jordanie, Irak, Syrie,

Turquie, Liban), à la péninsule arabique (Arabie saoudite, Yémen, Oman, Emirats

arabes unis, Qatar, Bahreïn, Koweït) et à la vallée du Nil (Egypte). On peut y

inclure le Pakistan et l’Afghanistan (héritage de la définition héritée de

l’Empire britannique), les Etats du Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algérie,

Tunisie, Libye), le Soudan, Djibouti, la Somalie, comme a pu montrer le concept

initialement américain de « Grand Moyen-Orient » en sachant

que la Chine le reprend de près ou de loin à son compte et à sa manière à

travers les investissements massifs qu’elle opère au titre de son projet

« Belt and Road Initiative ». Là est le trait d’union entre ce

concept idéologique galvaudé et l’argument économique et géopolitique qu’en

tire habilement la Chine à travers son projet quasi-planétaire sur trente-cinq

ans (2013-2049).

Abstract :

This article presents the scope of activities of the Keys of the Middle East Review which corresponds at least to the Fertile Crescent (Iran, Israel, Palestine, Jordan, Iraq, Syria, Turkey, Lebanon), to the Arabian Peninsula (Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait) and the Nile Valley (Egypt). One can include Pakistan and Afghanistan (legacy of inherited definition of the British Empire), Maghreb States (Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya), Sudan, Djibouti, Somalia, as well as wanted to show the original American concept of "Greater Middle East", knowing that China takes it back, on its own and in its way through the massive investments it makes under its project "Belt and Road Initiative". Here is the link between this over-worked ideological concept and the economic and geopolitical argument that China cleverly draws from its thirty-five-year (2013-2049) quasi-global project.

This article presents the scope of activities of the Keys of the Middle East Review which corresponds at least to the Fertile Crescent (Iran, Israel, Palestine, Jordan, Iraq, Syria, Turkey, Lebanon), to the Arabian Peninsula (Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait) and the Nile Valley (Egypt). One can include Pakistan and Afghanistan (legacy of inherited definition of the British Empire), Maghreb States (Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya), Sudan, Djibouti, Somalia, as well as wanted to show the original American concept of "Greater Middle East", knowing that China takes it back, on its own and in its way through the massive investments it makes under its project "Belt and Road Initiative". Here is the link between this over-worked ideological concept and the economic and geopolitical argument that China cleverly draws from its thirty-five-year (2013-2049) quasi-global project.

1) Le « Grand Moyen-Orient », un

« ensemble » vulnérable mais incontournable de « pays

intermédiaires » entre Asie et Europe

Ce concept galvaudé de « Grand

Moyen-Orient » (2) coïncide en grande partie avec des Etats musulmans,

sans pour autant comprendre ceux d’Asie centrale, du Sud-Est asiatique (dont

l’Indonésie, la Malaisie…), du Caucase-Sud (Azerbaïdjan) et du Caucase-Nord

(faisant partie de la Fédération de Russie).

Même galvaudé, ce concept décrit cependant une réalité que la Chine et son projet "Belt and Road Initiative" reprend habilement à son compte.

Même galvaudé, ce concept décrit cependant une réalité que la Chine et son projet "Belt and Road Initiative" reprend habilement à son compte.

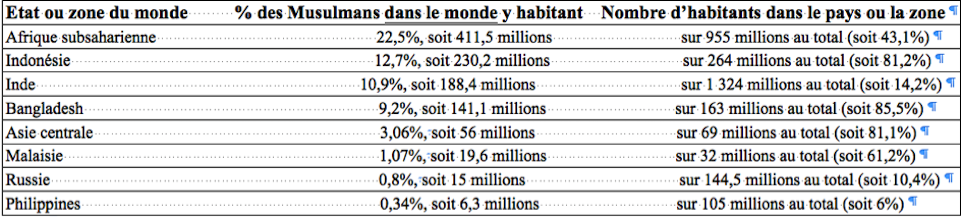

a) Le « Grand Moyen-Orient »

tel qu’ainsi configuré en 27 Etats, Pakistan compris (3) (cf. tableau

statistique ci-après) détient en effet une superficie presqu’aussi grande que

les Etats de la Communauté des Etats Indépendants (C.E.I.) (4), des Amériques

centrale et du Sud, de l’Afrique sub-saharienne. Il représente plus de la

moitié (27 sur 49 au total) des 49 pays dans le monde où les Musulmans

représentent plus de 50 % de la population locale de chaque pays. Sa

population a augmenté de près de 16% entre 2012 et 2017, passant durant cette

période de 728 à 844 millions d’habitants, dont 190 millions en Afrique du

Nord, Egypte comprise (région du monde à plus de 97% musulmane) ; soit 46%

de la population mondiale musulmane (1,830 milliard d’habitants, soit 24,1% de

la population mondiale en 2017), soit aussi le plus fort taux d’augmentation de

population par rapport aux principaux agrégats géopolitiques mentionnés dans ce

tableau.

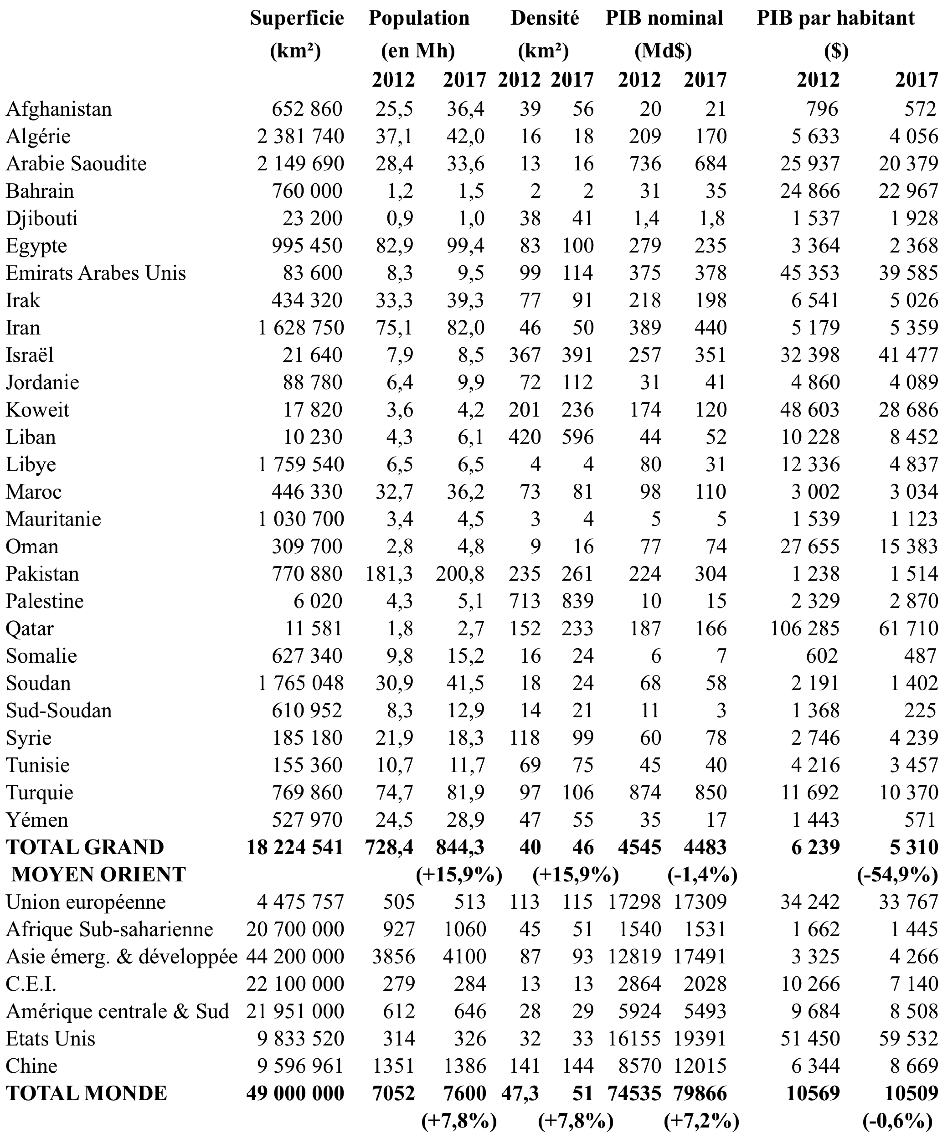

La différence entre 10-11% (passage de 728

à 844 millions d’habitants) et 24,1% de la population mondiale (monde musulman)

provient de la non-intégration dans le « Grand Moyen-Orient »

des pays comptant le plus de Musulmans dans le monde (soit un milliard de

Musulmans en plus - cf. tableau ci-après), signifiant au passage que seulement

environ 20 % des Musulmans (366 millions) vivent dans des pays

arabes :

Les

densités de population sont dans les moyennes de celles au niveau mondial

(environ 50 habitants par km²), mais avec des fortes concentrations en Turquie,

au Pakistan, dans les pays du Golfe et du Levant.

b) Le PIB du « Grand Moyen-Orient »

configuré en 27 Etats représente au maximum 6% du PIB mondial, soit trois fois

plus en volume nominal que l’Afrique subsaharienne à superficie et niveau de

population comparables, deux fois plus que dans les pays de la C.E.I., un peu

moins qu’en Amérique centrale et latine ; mais PIB environ quatre fois

moins que ceux respectifs de l’U.E. et des Etats-Unis qui ont des superficies

et des niveaux de population de 1,5 à 4 fois moins importants. En relation avec

la Chine, les rapports sont plus complexes : le « Grand

Moyen-Orient » est deux fois plus grand que la Chine, près de deux

fois moins peuplé, avec un PIB près de trois fois moins important.

c) De tels différenciations de

productivité apparente de richesse se retrouvent en partie

dans l’évolution des PIB par habitant entre 2012 et 2017 : PIB par

habitant du « Grand Moyen-Orient » environ deux fois moins

important de celui au niveau mondial, de l’Amérique centrale et latine, des

pays de la C.E.I. (rattrapage sur cette zone en 2017), six fois moins que celui

de l’UE, jusqu’à près de dix fois mieux que celui des Etats-Unis, mais quatre

fois plus important de celui de l’Afrique subsaharienne et presqu’à

égalité de celui de la Chine en 2012 (1,6 fois moins important que

ce dernier en 2017).

d) C’est surtout l’évolution des PIB

nominaux (-1,4% entre 2012 et 2017) et des PIB par habitant (-14,9% durant la

même période) du « Grand Moyen-Orient » qui est la plus

préoccupante : notamment du fait de la chute des revenus énergétiques et

des fortes instabilités géopolitiques, sa régression constitue le plus mauvais

résultat de tous ceux enregistrés par les principaux agrégats géopolitiques

mentionnés dans le tableau ci-après, alors que ces derniers disposent

d’indicateurs souvent en évolution positive (sauf à un degré faible en U.E. et

dans le monde en 2017) ; régression la plus forte enregistrée à

part celle encore plus accentuée des pays de la C.E.I. (PIB nominal à

-29,2% entre 2012 et 2017, PIB par habitant à -30,5% durant la même période,

tout particulièrement en raison de la récession en Russie [chute des revenus

énergétiques, efficacité réelle et en profondeur des sanctions occidentales

contre ce pays]), celles de l’Afrique subsaharienne et de l’Amérique centrale

et latine étant de niveau à peu près comparable.

De tels résultats en termes des quelques

principaux agrégats macro-économiques laissent apparaître une « région

intermédiaire » (5) entre Europe et Asie particulièrement vulnérable,

tout autant au moins que celle des pays de la C.E.I. qui constitue l’autre zone

faible au sein de l’Eurasie (plus l’Ukraine, la Géorgie, le Turkménistan

– bas de page n°4).

Région vulnérable mais aussi importante, car incontournable pour le passage de l’Asie (la Chine) vers l’Afrique et l’Amérique latine, à l’approche des Etats-Unis pour mieux les envelopper, par le Sud (parcours décrit aux cartes des pages suivantes) et par le Nord (via les futurs services maritimes rendus par la Mer arctique en dégel progressif) …

D’où l’importance majeure des projets chinois dans cette région, au titre de "Belt and Road Initiative".

Région vulnérable mais aussi importante, car incontournable pour le passage de l’Asie (la Chine) vers l’Afrique et l’Amérique latine, à l’approche des Etats-Unis pour mieux les envelopper, par le Sud (parcours décrit aux cartes des pages suivantes) et par le Nord (via les futurs services maritimes rendus par la Mer arctique en dégel progressif) …

D’où l’importance majeure des projets chinois dans cette région, au titre de "Belt and Road Initiative".

Sources : http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/, http://www.translationdirectory.com/articles/article2416.php, https://knoema.com/tbocwag/gdp-by-country-statistics-from-imf-1980-2023?country=Afghanistan …

2) Le « Grand Moyen-Orient », un

« bloc » incontournable mais périlleux de « pays

intermédiaires » entre Asie et Europe

a)

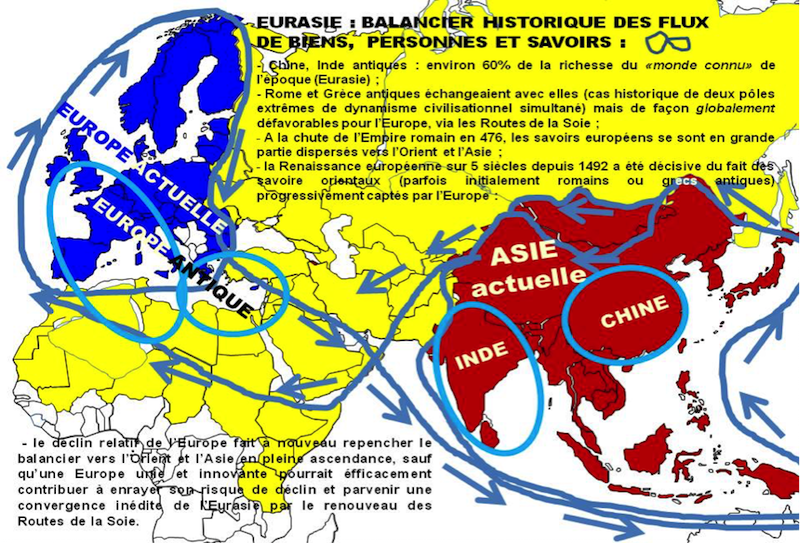

La Chine est un des pays majeurs du monde passé et présent ayant la

particularité de posséder une mémoire historique et géopolitique constante

depuis plus de cinq mille ans (6) en termes de consignations calligraphiques

liées aux voyages, découvertes, projections extérieures de l’époque, évènements

divers internes et externes au pays…

Il en résulte une capacité inégalée de

témoignages chinois consignés en termes de rencontres et/ou confrontations

civilisationnelles inopinées, réussies ou ratées (7), qui font de la Chine un

acteur-pivot essentiel de compréhension et d’actions projetées ou « relayées »

sur le « Grand Moyen-Orient », ce dernier agissant de ce point

de vue comme un « Croissant fertile », donc immensément riche

en projections et croisements civilisationnels (8) :

Mouvement

historique circulant des savoirs et savoir-faire entre Europe et Asie - ©

Christian VICENTY

Ainsi, la soie, initialement monopole

chinois punissant de mort toute tentative d’exportation hors de Chine, s’est

répandue en Eurasie jusqu’à Rome et au-delà via l’Orient, du fait de marchands

polyglottes sogdiens (à Samarkand, Boukhara, en actuel Ouzbékistan) ayant

contribué à son échange concédé par l’Empereur chinois Wu Di (dynastie des Han,

ayant régné de 141 à 87 avant J.C.) contre une race de chevaux aux longues

jambes, les « chevaux célestes » de la vallée de Ferghana (aux

confins de l’actuel Ouzbékistan), nécessaires à l’armée chinoise en vue de

venir à bout des armées de l’Empire nomade Xiongnu (en actuelle Mongolie).

Ainsi

également, le processus de fabrication du papier (9), qui fut transmis hors de

Chine (vers 751 à Samarkand, puis dès 794 en Bagdad abbasside) par des

prisonniers de guerre chinois, suite à leur bataille perdue à Talas (10). La

technologie de fabrication du papier a été ensuite révolutionnée par le monde

islamique, notamment pour donner encore plus de force à la diffusion du Coran,

de même que des foisonnants ouvrages de science et de littérature dans le cadre

de l’âge d’or islamique des VIIIème-XIVème siècles. Elle fut ultérieurement

transmise par l’expansion de l’Islam vers l’Europe, y arrivant pour la première

fois en Andalousie musulmane en 1056, en Sicile en 1102, à Valence (Espagne) en

1150, à Marseille et près d’Ancône (Italie) en 1246-1276, vers Troyes au milieu

du XIVème siècle pour passer ensuite en Allemagne, en Hollande… (11).

b) Malgré sa vulnérabilité économique et

technologique actuelle, le souvenir consigné d’un tel carrefour de

foisonnements civilisationnels en « Grand Moyen-Orient » (au

moins jusqu’au XVème siècle) fait que la Chine prend (et fait prendre) le

risque(-pays) d’y faire ressusciter les passages des Routes historiques de la

Soie, afin de tenter de résoudre simultanément et pacifiquement le

« dilemme chinois des détroits » (de Malacca, d’Ormuz…),

affirmé « dès » le 29 novembre 2003 par un discours à Pékin du

Président HU Jintao (12).

Cela

se traduit concrètement par des (re-)constructions massives d’infrastructures

multimodales, interconnectées et d’appuis logistiques divers d’ici 2049,

résultant d’une longue phase préparatoire (13) de repérages en intelligence

économique pointue de localisations terrestres, maritimes, virtuelles,

jalonnant les multiples parcours transversaux au fil des continents

eurasiatique, africain, sud-américain…

Ces projections se trouvent d’autant

plus facilitées dans le temps et l’espace que la Chine s’avère

être le seul pays fournisseur ou presque d’équipements et de

prestations aux pays traversés par la zone BRI, prenant ainsi d’importants

risques(-pays) d’ordre financier (14), en faisant prendre aussi aux Etats

concernés (cf. l’accroissement sensible de leur dette publique) qui n’ont

souvent pas d’autre choix (15), de surcroît face à un Occident demeurant

« prudentiel » à de rares exceptions près (16), contribuant

ainsi lui-même et jusqu’à nouvel ordre à aggraver à terme le déséquilibres des

échanges entre Asie et Occident.

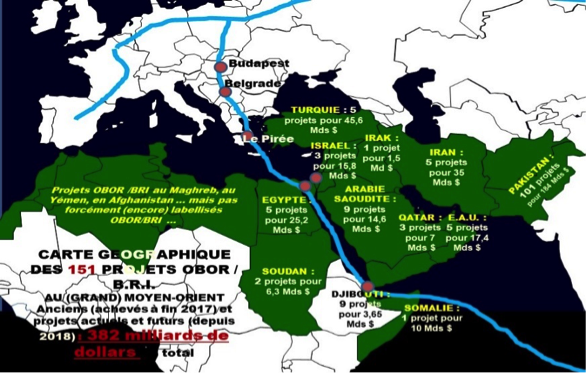

c) Ainsi, même de façon non exhaustive, la

carte ci-après montre l’envergure du nombre et des montants de projets projetés

par la Chine à travers les Etats du « Grand Moyen-Orient »,

les plus importants après ceux consacrés à l’Asie dans son ensemble, afin de

pouvoir relier de façon multimodale l’Europe, l’Afrique et même l’Amérique

latine par des parcours alternatifs par rapport aux voies maritimes des Routes

historiques de la Soie et du « tryptique » terrestre

(ferroviaire) Kazakhstan-Russie-Belarus.

La voie orientale des nouvelles Routes de

la Soie est périlleuse dans le contexte géopolitique actuel fortement agité,

impliquant de traverser plusieurs Etats et frontières pour assurer, souvent

difficilement, un transport de Chine vers l’Afrique ou l’Europe via le « Grand

Moyen-Orient ».

Ce

qui n’empêche pas la Chine de multiplier les essais et constructions

d’infrastructures transversales et multimodales à travers la Turquie, l’Iran,

le Pakistan, de même que d’assurer la construction ou la prise de contrôle de

logistiques portuaires, aéroportuaires, industrielles, militaires (en Turquie,

en Iran, au Pakistan, à Oman, à Djibouti, en Egypte, en Israël [port de Haïfa],

en Arabie saoudite, au Maroc …), en vue de fluidifier et sécuriser ses

échanges.

Par ailleurs, au fil de l’acuité du

contentieux commercial sino-américain et de la multiplicité des sanctions

américaines en divers endroits du monde, il s’avère que « Belt and Road

Initiative » sert aussi à accroître les solidarités géopolitiques

entre Etats de la zone B.R.I. en difficulté (cas patent de la relation entre la

Chine et l’Iran) (17) et, incidemment, à faciliter les « raccourcis »

multimodaux et interconnectés entre continents (en forme de « T »

dans l’exemple du haut de la carte ci-après) (18).

©

Christian VICENTY

En

conclusion provisoire et en dépit des scepticismes récurrents ou des

difficultés rencontrées de façon inévitable dans la réalisation des projets, il

paraît peu vraisemblable que la Chine s’arrête en si ample chemin de sa

projection extérieure (passant de surcroît par le « Grand

Moyen-Orient »), cette dernière étant une composante essentielle de sa

pleine renaissance géopolitique en cours d’accomplissement (19)

Notes :

(1) Pays traités par la revue « Clés du Moyen-Orient » : Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Syrie, Tunisie, Turquie, Yémen.

(1) Pays traités par la revue « Clés du Moyen-Orient » : Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Syrie, Tunisie, Turquie, Yémen.

(2) L’énumération des différentes régions

comprises dans la formule de « Grand Moyen-Orient » montre en effet

la difficulté de les réduire à une seule expression et de les amalgamer en un

« bloc de civilisation », attisant ainsi l’hypothèse d’un « choc

des civilisations ». Car ces différentes régions ne sont unies ni par la

religion, ni par l’origine ethnique des populations, ni même par une histoire

commune. Si l’Islam est majoritaire, il y a dans ces pays d’autres religions

présentes, notamment en Israël, au Liban, en Turquie … L’expression ne recouvre

donc pas le monde musulman, qui s’étend en Asie, en particulier en Indonésie.

Le « Grand Moyen-Orient » ne recouvre pas non plus le monde

arabo-musulman, puisqu’il inclut l’Iran, la Turquie, Israël, l’Afghanistan et

les populations caucasiennes et d’Asie centrale qui n’ont rien d’arabe et le

Liban qui n’est pas un pays musulman. Aussi, la pertinence de ce concept est

mise en cause par de nombreux observateurs de ces différentes parties du monde,

et semble être davantage le fruit d’une vision idéologique de l’époque

américaine « Bush fils ». Il a représenté une impasse géopolitique

dans la mesure où il ne permettait pas de saisir les divisions internes à cet

ensemble de territoires. Divers conflits fratricides et la montée de mouvements

islamistes radicaux a prouvé l’inopérabilité du projet américain.

(3) Pakistan : 11,2 % des

Musulmans dans le monde y habitent, soit 205,3 millions sur 213 millions

d’habitants au total au Pakistan.

(4) C.E.I. : entité

intergouvernementale composée de 9 des 15 anciennes républiques

soviétiques (donc non compris les trois pays baltes [intégrés à l’UE], la

Géorgie, l’Ukraine, Turkménistan [ce dernier étant Etat associé]). Conformément

à ses instruments constitutifs, les accords de Minsk et d’Alma-Ata des 8 et 21

décembre 1991, la C.E.I. est dépourvue de personnalité juridique

internationale. Pour cette raison, cette communauté des anciennes républiques

soviétiques n’est pas une organisation internationale au sens strict. La C.E.I.

comprend également, dans son cadre, l’Organisation du traité de sécurité

collective (OTSC) et l’Union économique eurasiatique (U.E.E.A. ou Eurasec). Ces

deux organisations ont tendance à prendre leur indépendance vis-à-vis de la

CEI, même si les liens sont encore forts (l’octroi d’une personnalité juridique

à l’OTSC, permettant l’indépendance de cette dernière par rapport à la C.E.I.,

et l’élaboration d’un projet identique pour l’Union économique eurasiatique).

L’objectif de ces deux organisations est de reprendre le processus

d’intégration économique et politico-militaire au sein de l’espace

post-soviétique, objectif non atteint par la C.E.I.

(5) « Région intermédiaire » au

sens géopolitique du terme : modèle géopolitique reconnu par la communauté

scientifique dès les années 1970, en particulier par la Société royale du

Canada. Selon ce modèle, établi par Dimitri Kitsikis, professeur à l’Université

d’Ottawa, l’Eurasie présente, non pas deux régions de civilisation, à savoir

l’Occident (ou Europe occidentale) et l’Orient (ou civilisation extrême-orientale),

mais également une troisième civilisation, placée entre les deux, appelée

Région intermédiaire.

(6) D’autres pays disposent de ce

privilège mémoriel permanent, mais souvent à une envergure moindre,

d’ancienneté et d’accessibilité calligraphique variables et/ou discontinue dans

le temps : Inde, Israël, Arménie, Géorgie, Iran (Perse), Irak

(Mésopotamie), Egypte …

(7) Rencontres et/ou confrontations civilisationnelles

inopinées, réussies ou ratées - parmi les rencontres inopinées : l’exemple

de la projection des Routes historiques et empiriques de la Soie, suite à la

confrontation des Han avec l’Empire nomade Xiongnu, entre 133 avant J.-C. et

l’an 89 après J.C. (cf. liens https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_Han–Xiongnu, https://fr.wikipedia.org/wiki/Zhang_Qian, https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_la_soie, https://www.youtube.com/watch?v=QkkIBUFaYaQ, https://www.youtube.com/watch?v=CRVAmN6dZw8, https://www.youtube.com/watch?v=974ymU6GaVQ) ; parmi les rencontres réussies :

l’exemple des projections spirituelles chinoises vers l’Inde bouddhiste (https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1904_num_4_1_1299, https://fr.wikipedia.org/wiki/Faxian, https://en.wikipedia.org/wiki/Kumārajīva, https://fr.wikipedia.org/wiki/Xuanzang, https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_du_bouddhisme_via_la_route_de_la_soie) ; parmi les rencontres ratées : l’exemple

de la bataille de Talas (aux Kazakhstan et Kirghizistan, près de la ville de

Taraz, ex-Djamboul, 751 après J.C.), perdue par les Chinois de la dynastie des

Tang face aux Arabes conquérants du Califat abbasside (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Talas).

(8) Sachant qu’historiquement, la Chine

n’a pas été le seul pays, loin de là, à s’intéresser de près au « Grand

Moyen-Orient » et au-delà, vers l’Afrique : également l’Antiquité

égyptienne, mésopotamienne et gréco-romaine, la Perse-Iran, Byzance, l’Inde,

les civilisations islamiques, puis européennes … ; ceci parce que le « Grand

Moyen-Orient fut un des carrefours mondiaux majeurs des technologies

disponibles de l’époque, des échanges de biens et d’idées, notamment au fil du

30ème Parallèle Nord, zone de fracture sismique fertile, aussi comme par hasard

axe initial des Routes historiques de la Soie et des civilisations principales

du Sud du « monde connu » (Eurasie).

(9) Processus de fabrication du papier à

partir d’une pâte à base d’écorce d’arbres (notamment de mûrier à papier), de

lin et de chanvre (pas de riz initialement) ; processus chinois codifié en

l’an 105 après J.C. par Cai Lun, haut fonctionnaire impérial en charge de

l’agriculture.

(10) Comme pour la soie, les techniques de

fabrication du papier était initialement un secret d’Etat en Chine, et seuls

certains ateliers et moines bouddhistes maitrisaient la technologie nécessaire.

(11) Les « différentiels

temporels » dans les « transferts technologiques » de l’époque

entre Chine et Europe via le « Grand Moyen-Orient » sont

impressionnants, à l’image de celui du papier : protection chinoise du

monopole de fabrication de l’an 105 à 751 (3 800 kms de Xi’an-Chang’an à

Samarkand) ; puis accélération fulgurante et motivée de la diffusion par

l’âge d’or islamique du « Grand Moyen-Orient » entre 751 et 794 (43

ans), de Samarkand à Bagdad (2 800 kms) ; puis environ cinq siècles

en demi depuis Bagdad pour être diffusé à travers l’Europe (4 900 kms, de

794 vers le milieu du XIVème siècle) … ; au total, pour le processus de

fabrication du papier : plus de douze siècles de parcours entre la Chine

du IIème siècle après J.C. et le XIVème siècle européen …

(12) Cf. liens https://major-prepa.com/geopolitique/le-collier-de-perles-chinois/, https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-123.htm - article de Nathalie FAU : « Les

enjeux économiques et géostratégiques du détroit de Malacca », https://portail-ie.fr/analysis/1842/le-canal-de-kra-symbole-des-ambitions-expansionnistes-chinoises-les-nouvelles-routes-de-la-soie-12, http://decryptnewsonline.over-blog.com/2017/01/le-port-de-gwadar-solution-chinoise-au-dilemme-de-malacca.html …

(13) Repérages de localisations terrestres, maritimes,

virtuelles précises en intelligence économique pointue effectués sans doute sur

au moins vingt ans avant les officialisations d’OBOR/BRI par les discours de XI

Jinping à Djakarta et Astana en 2013 (le Premier ministre chinois LI PENG y

pensait « dès » 1994, en même temps d’ailleurs que le concept initial

d’« Eurasie » de Noursoultan NAZARBAYEV, actuel Président de la

République du Kazakhstan) ; actes géopolitiques qui contredisent par

eux-mêmes en grande partie l’affirmation récurrente selon laquelle le projet

« Belt and Road Initiative » serait « flou, fourre-tout,

relevant de la poudre aux yeux » …) - cf. liens https://www.lettrevigie.com/blog/2018/05/02/nouvelle-route-de-la-soie-de-la-poudre-aux-yeux/, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_ifri_france_routes_soie_2018.pdf.

(14) Les sociétés chinoises perdent beaucoup d’argent

dans l’immédiat sur certains corridors majeurs en construction*, acceptant

ainsi que le retour sur investissement soit différé sur long ou très long

termes ; attitude soutenable du seul fait de l’intervention économique et

financière massive, liquide et constante des autorités publiques chinoises,

tous éléments que les normes occidentales de gestion admettent difficilement

(appels d’offre et transparence obligatoires, plus de prêts liés pratiqués,

gestion prudentielle des risques-pays …).

* “Frankly, Chinese officials (…) have also admitted that many of the projects may lose money : as much as 80% in Pakistan, 50% in Myanmar and 30% in central Asia, according to news reports.” – cf. liens https://realmoney.thestreet.com/articles/11/24/2017/follow-chinese-money-along-one-belt-one-road-initiative, https://www.ft.com/content/e83ced94-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f . Mais on oublie souvent de signifier que ces mêmes sociétés chinoises gagnent aussi beaucoup d’argent sur ces mêmes majeurs en construction …

* “Frankly, Chinese officials (…) have also admitted that many of the projects may lose money : as much as 80% in Pakistan, 50% in Myanmar and 30% in central Asia, according to news reports.” – cf. liens https://realmoney.thestreet.com/articles/11/24/2017/follow-chinese-money-along-one-belt-one-road-initiative, https://www.ft.com/content/e83ced94-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f . Mais on oublie souvent de signifier que ces mêmes sociétés chinoises gagnent aussi beaucoup d’argent sur ces mêmes majeurs en construction …

(15) Pas d’autres choix en pratique que

d’accepter les conditions chinoises d’exécution des travaux (dont les

concessions territoriales de longue durée assorties aux contrats et garanties…)

ou « s’exclure de l’Histoire » en demeurant à l’écart des

interconnexions d’infrastructures pour longtemps …

(16) Il n’est pas à ce stade certain que le

concept-projet occidental « Indo-Pacifique » (133 millions de

dollars, présenté le 30 juillet 2018 par Mike POMPEO, Secrétaire d’Etat

américain, et son agence associée « BUILD » (« Better

Utilization of Investment Leading to Development ») dotée de 60 milliards

de dollars - https://www.opic.gov/press-releases/2018/opic-president-and-ceo-washburne-statement-build-act-heads-presidents-desk, https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-development/congress-eying-china-votes-to-overhaul-development-finance-idUSKCN1MD2HJ …) soit en capacité à répondre au défi de long

terme (d’ici 2049) lancé depuis 2013 par le projet chinois « Belt and Road

Initiative », notamment au regard du pourtour de l’Océan Indien

« préempté » par les investissements et constructions chinois depuis

au moins 2010 à hauteur de plus de 700 milliards de dollars, à travers les

projets captés et recoupés par divers sites et liens d’intelligence économiques

(https://reconnectingasia.csis.org/database/initiatives/one-belt-one-road/fb5c5a09-2dba-48b9-9c2d-4434511893c8/, https://www.aiddata.org/data/chinese-global-official-finance-dataset) …

(17) Cf.

liens https://www.presstv.com/Detail/2018/05/11/561397/China-launches-new-Iran-train-route, https://www.railfreight.com/beltandroad/2018/05/14/new-iran-china-rail-freight-connection/.

(18) Cas évident du lien multimodal

interconnecté en forme de « T » entre le ferroviaire-maritime

remontant l’Egypte par le Canal de Suez, traversant Israël (port de Haïfa,

ligne ferroviaire « Red-Med » entre Eilat et Ashdod, en cours de

construction ou de prise de contrôle par la Chine), puis la Méditerranée pour

rejoindre le port grec du Pirée (géré par les opérateurs chinois), à partir

duquel il est possible de pénétrer les Balkans (ligne ferroviaire

Belgrade-Budapest, en cours de construction par la Chine), pour se rapprocher

des flux terrestres (ferroviaires) horizontaux du Centre-Nord de l’Europe en

provenance ou repartant vers les Belarus, Russie, Kazakhstan et Chine …

(19) Il convient à cet égard de rappeler

que la Chine est historiquement coutumière des entreprises pharaoniques de très

longue durée et à répétition (réhabilitations régulières jusqu’à l’ère de la

Chine actuelle) : en dehors de la Grande Muraille ou du barrage des

Trois-Gorges (plus discutables), l’exemple du Grand Canal de Chine

(Pékin-Hangzhou, 1 794 km) symbolise le plus grand canal ancien ou

rivière artificielle du monde, les parties les plus anciennes remontant au

Vème siècle avant J.-C. Pièce essentielle parmi d’autres de

l’unification de la Chine, le Grand Canal relie cinq rivières (dont le Fleuve

Jaune) et fut essentiel pour l’approvisionnement de Pékin en céréales.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire